Se estaba haciendo de noche, y Hans Richter pensaba que no llegaría ya a tiempo a aquella extraña reunión en el café de la Terrasse que, según él -y cualquiera que lo pensase-, ni siquiera se produciría. Se había entretenido demasiado mirando aquellos cuadros del matrimonio Van Rees, Otto y Adya, cuya desnuda y descarada abstracción colgaba con alevosía en las paredes y ejercía en Richter un efecto hipnotizador que le hizo quedarse toda la tarde con los ojos como platos. Aquellos cuadros fueron presentados en la ciudad hacía más de un año, pero Richter tuvo la mala suerte de tener que cumplir con el servicio militar alemán en 1914. Justo antes de marchar al frente se había comprometido con dos amigos poetas, Albert Ehrenstein y Ferdinand Hardekopf, en que se encontrarían justo dos años después, el 15 de septiembre de 1916, en el café de la Terrasse de Zúrich, siempre que siguiesen vivos. Richter consiguió cruzar la frontera, y todo el mundo sabía que en aquella guerra era imposible anticiparse dos años a los acontecimientos, por lo que tenía bastante claro que allí no habría nadie. Sin embargo, poco antes de anochecer, allí estaban los poetas.

Sorpresa, y evidentemente, abrazos, muchos abrazos. Empezó a correr la cerveza mientras los viejos amigos contaban anécdotas, el nivel del ruido comenzó a subir según bajaba el sol, más aún con la estruendosa risa de Hardekopf. Muchos en el café empezaron a mirarlos mal, pero tuvieron la suerte de que en la mesa de al lado había todavía más cerveza y más jaleo. Había incluso balbuceos, gorgoritos y demás ruidos extraños producidos por dos llamativos personajes, uno que parecía un galán y otro que acabase de tomar la Primera Comunión. Hablaban entre ellos en un idioma lejano. El caso es que a Richter le sonaban esos tipos, sobre todo el guapo. Se entrecruzaron las miradas, hubo gestos de complicidad, una corta conversación. Al final las mesas se acabaron juntando, y también las piezas del rompecabezas. El tipo alto era Marcel Janco, artista plástico, estudiante de arquitectura y teatrero a ratos, el chaval de las mejillas sonrosadas era Tristan Tzara, joven poeta y… bueno, Tristan Tzara. El ruido y las carcajadas no sólo eran por la cerveza, estaban preparando un número y recordando otros anteriores que tendrían lugar en un evento ya muy conocido en Zúrich, un evento que celebraban con muchos colaboradores, pero fundamentalmente con Richard Huelsenbeck, Hans Arp, Hugo Ball y, la estrella del espectáculo al menos para la prensa, Emmy Hennings, aunque estos dos últimos se acababan de marchar de la ciudad. Con los otros habían quedado más tarde. Richter conocía a Hennings, era en su apartamento donde ella tenía sus encuentros furtivos con un periodista español, el piso hacia el que les seguía casi siempre Hugo Ball con una pistola en el bolsillo del gaván. De Ball y de Arp había oído hablar en Múnich porque tenían relación con el círculo montado por Kandinsky y Franz Marc, Der Blaue Reiter (el jinete azul), exponente del expresionismo alemán. Más tarde se enteraría de que Arp también había participado en la exposición de los cuadros de los Van Rees que le habían dejado toda la tarde clavado ante una pared. A Richter todo le sorprendía mucho, normal para alguien que venía del frente más absurdo y macabro de la historia de Europa, pero no tardó en seguir la corriente a aquella gente que había decidido hacer de lo absurdo un retrato que no dejaba de ser un espejo en el que Europa no quería mirarse.

El espectáculo había empezado en un local de la Spiegelgasse (la misma calle en la que por entonces todavía vivía Lenin) pero se había tenido que mudar debido, entre otras cosas, a los problemas con los vecinos y la policía. En la apacible Zúrich, aunque sus calles se hubiesen llenado de disidentes, excombatientes, desertores, apátridas y exiliados de todas las naciones en contienda, no pasó desapercibido un escenario que buscaba no el aplauso sino el insulto y el lanzamiento de objetos diversos por parte de un público que, no obstante, no dejaba de llenar la sala para escuchar balalaicas, banjos, poemas con ruidos y cacofonías escenificadas con cuadros de vanguardia y danzas abstractas con máscaras y disfraces.

Janco, que estudiaba arquitectura en el politécnico de Zúrich, había estado ahí desde el principio con sus hermanos, que también habían entrado al trapo. Él fue quien, aun siendo un tipo generalmente tranquilo y afable, antes de contribuir con sus pinturas e intervenir en las performances, apareció con unas máscaras que hicieron que todos los demás empezasen a danzar y a dar vueltas por el local como si estuviesen en trance, lo que fue interpretado como una liberación y purificación de todo el pasado de la Europa que estaba en las trincheras según Rudolf Laban, pionero de la danza moderna cuya academia también estaba a pocos minutos del local.

Huelsenbeck era, en principio, estudiante de medicina, pero también uno de esos tipos que no tenía problema en subir a un escenario y aporrear un tambor mientras recitaba poemas, “Plegarias fantásticas”, con una dicción tan brutal que rayaba la violencia, reforzando las consonantes fuertes, haciendo ruidos y onomatopeyas, asociaciones libres y carambolas incongruentes, incluso simulando antiguos cantos rituales de tribus primitivas: <<Wala waw waw waw dónde dónde dónde / quién no sabe hoy / lo que escribió nuestro Padre Homero / llevo en mi toga la guerra y la paz pero prefiero un trago>>, lo que Ball interpretó como un paso más allá en la vuelta a un cierto primitivismo violento de la humanidad ya propuesto por Marinetti. Sin duda era una de las piezas fundamentales del espectáculo, algo que ya sabía Ball de sobra porque eran viejos conocidos.

Como decía, Emmy Hennings era para la prensa la estrella del espectáculo. Conocida antibelicista, había pasado un tiempo en la cárcel por falsificar pasaportes para todos los que también lo eran y tenían que marchar al frente. De hecho llegó a Suiza con uno de sus documentos junto a Hugo Ball, quien precisamente por eso también pasó allí otro tiempo entre rejas. Pero a su salida ahí estaba, y si no hubiese sido por ella, nadie sabe lo que habría sido de Ball. Ella sabía manejarse en los bajos fondos y tenía mucha experiencia en todo tipo de escenarios, tanto para cantar baladas de voz dulce como para escenas más provocativas. Y, sobre todo, una inteligencia desbordante que podía dejar en ridículo a cualquiera, de ahí su camaleonismo, que encontraba en el escenario su más banal y exitosa fórmula al poderla ver vestida de militar y dos minutos después de africana o de araña.

Tzara era el más jovencito de todos y además lo parecía, tanto que cuando llegó a París cuatro años después a Breton y a Picabia les costaba reconocer al tipo que tanto la había liado en Zúrich. Con Janco había lanzado en 1912 en Rumanía la revista Simbolul, y había llegado a Suiza para evitar el servicio militar que todos los judíos tenían que hacer a pesar de no ser considerados ciudadanos rumanos. De mente ágil, despierta e intuitiva encontró en Zúrich ese lugar que fue pacífico y se llenó de locos, un sitio donde se podía montar mucho jaleo y que a nadie le importase, ese caldo de cultivo perfecto para quitarse las cadenas y convertirse en lo que ya era en potencia: el líder del movimiento dadá, fonemas que los demás oían cuando él decía sí sí hablando con Janco, <<caballito de madera en francés>>, un gesto de ingenuidad infantil en alemán. Dadá significaba muchas cosas porque no significaba nada. Si tenéis alguna duda <<hay que ser bastante dadaísta para poder adoptar una actitud dadaísta respecto del propio dadaísmo>> dijo Huelsenbeck.

Por su parte, Hans Arp era alguien capaz de moverse como pez en el agua tanto en los ambientes expresionistas de Berlín y Múnich como en los fauvistas y cubistas de París, donde había ido a estudiar hasta que el ejército alemán lo llamó a filas en el verano de 1914 cuando estalló la guerra. Fue listo y se marchó a la neutral Suiza, y cuando el consulado alemán lo llamó, fue más listo aún, y al tener que poner su fecha de nacimiento sumó todas las cifras del día, el mes y el año además de la fecha del día en cuestión que había escrito en cada hueco del papel y acabó por convencer a todo el mundo de que estaba demasiado loco como para que le diesen un arma, por lo que consiguió quedarse en Suiza y empezó a pintar abstracciones y geometrías simples hasta que se encontró con Hugo Ball.

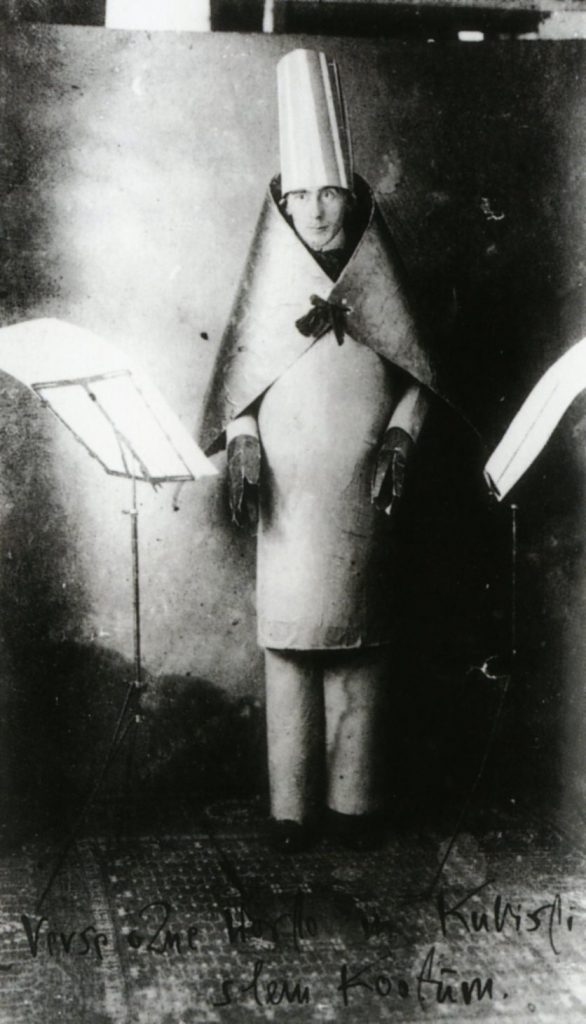

Amante de la poesía de Rimbaud y de Kandinsky Hugo Ball era, cómo decirlo, un tipo peculiar –aunque eso ya me imagino que lo habréis notado del resto-, pero Hugo… Hugo era peculiar entre los peculiares. Aparentemente, y más allá de las apariencias, era contradictorio, capaz de querer reventar desde dentro o desde fuera todas las convenciones sobre el arte y sobre el mismo lenguaje y a la vez sentirse culpable por una guerra en la que no tenía nada que ver, capaz de poder ser excomulgado por cualquier obispo y a la vez escribir un ensayo sobre los orígenes del cristianismo, capaz de no profesar ninguna religión y de aparecer en el escenario como el obispo mágico. Una mezcla entre agitador de la vanguardia y monje místico que en Zúrich empezó a trabajar en circos y espectáculos de variedades que, aunque no le gustaban, hicieron que conociese a lo mejor de cada casa pero rezumando un aroma erudito que le empujaba a interpretar a Chopin al piano. A finales de enero de 1916 conoció a un marino holandés retirado, experto en huir y en dejarles a otros las responsabilidades y que tenía un café en el centro de Zúrich, y le convenció para transformarlo en un lugar para artistas, algo así como un pub cervecería en el que se hiciesen espectáculos. Unos días después publicó un anuncio en un periódico en el que citaba en el café a todos los jóvenes artistas de Zúrich sin importar la orientación. Allí empezó todo. El 5 de febrero de 1916, en la puerta, pronunció la frase: <<Bienvenidos al Cabaret Voltaire>>.

Marcos Yáñez

Foto 1: De izquierda a derecha: Hans Arp, Tristan Tzara y Hans Richter

Foto 2: Hugo Ball vestido como el obispo mágico en el cabaret Voltaire